抛绣球,在许多人眼中都带有故事性的浪漫色彩。但别看这小小的绣球,里面却装满了壮族人民的大智慧。今天,小编就带大家领略这小小绣球里的大文章——走进壮族绣球的“前世今生”。

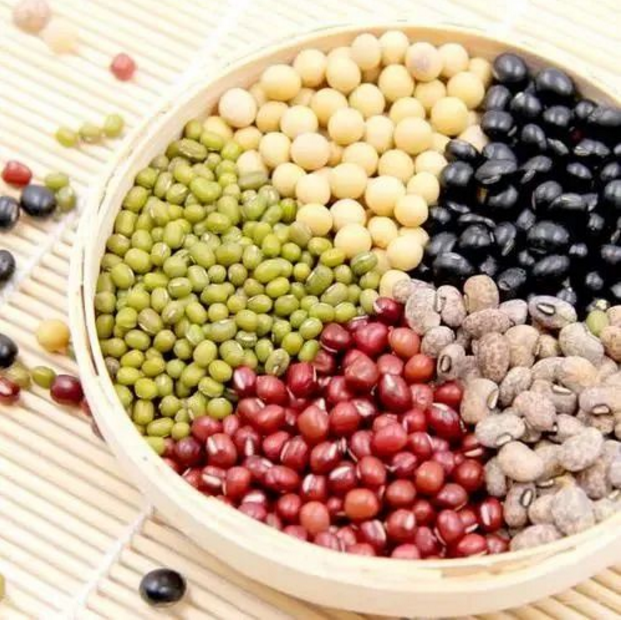

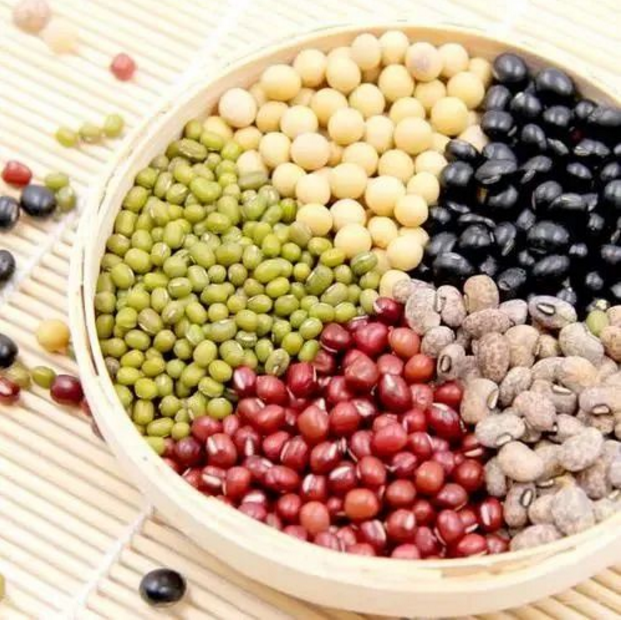

历史上的绣球是什么样的呢?绣球原为五彩豆粟新囊,宋代的朱辅在《溪峦丛笑》中就告诉了我们:“土俗节数日,野外男女分两朋,各以五彩新囊豆粟,往来抛接,名为飞抵。”原来,宋代的绣球以五彩的谷物塞满球囊,与现代绣球十分相似。

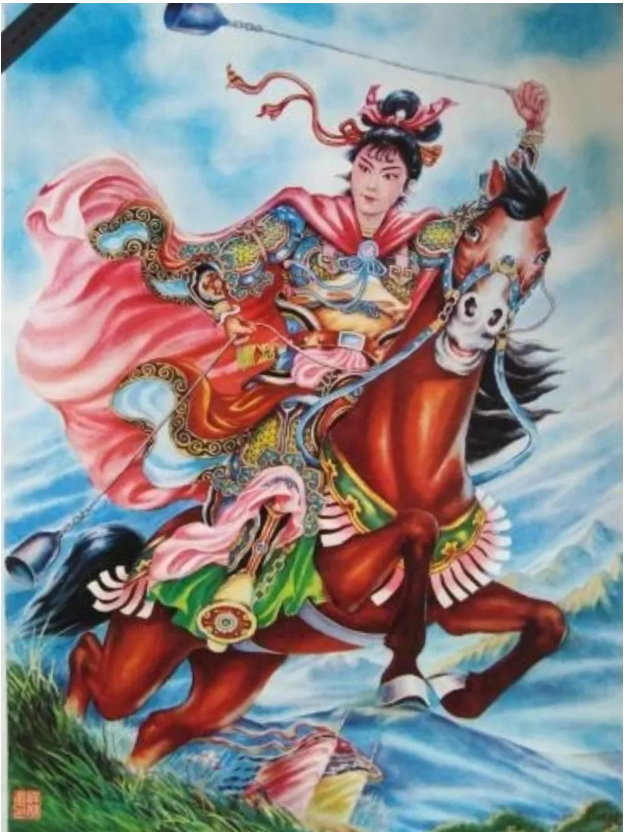

绣球的历史,最早可以追溯到2000多年前的青铜古兵器——“飞砣”。“飞砣”是一种投掷型武器,多在作战和狩猎中应用。壮族抛绣球的习俗,宋、元时代就已有之,人们将飞砣改制成绣花布囊,互相抛接娱乐。

关于绣球是“飞砣”的文字记载,则出现在宋代周去非的《岭外代答》中:“上巳日(三月三),男女聚会,各为行列,以五色结为球,歌而抛之,谓之飞驼。男女目成,则女受驼而男婚已定。”在周去非的文字里,完整记录下了农历三月三时,壮族青年男女聚会,对歌传情,以绣球定情,结为连理的习俗。

绣球内部填充着豆粟,这与壮族的农耕文化紧密相连。壮族是一个稻作民族,稻谷被视为壮族人民的生命之源。在绣球内部填充上豆粟、水稻之类的谷物,既有“生育兴旺”之意,又预示着来年 “五谷丰登”的美好祝愿。 如今,“抛绣球”是广西三月三最为流行的传统体育项目之一,歌圩的绣球是姑娘们在节前赶制的工艺品,制作工艺精巧,全是丝织工艺品:十二花瓣连结成一个圆球形,其中以3瓣为一个平面。这样的三角形结构是任何多边形中最稳固的。并且每一片花瓣代表着一年中的某个月份,上面绣有当月的花卉。在壮族的文化观念中,壮族始祖母六甲为花婆,是掌管生育之神,在绣球上绣12种鲜花,便代表着对繁衍子嗣的祈求。我们再来看看绣球的造型:绣球呈球形,不仅能体现出团圆、圆满的美好含义,还包含着更深层次的物理学理论。绣球球形的外形,更便于抓握,投掷,并且在空中受阻力小,受力方向均匀,落点准确。这样,抛出的绣球才能准确无误地落到意中人手上。在民间,一直流传着一个关于绣球的美丽传说......壮乡一位勤劳而勇敢的年轻人“阿弟”与邻村美貌善良的姑娘“阿秀”深深相爱。但是一个恶少却看上了阿秀的美貌,要强娶为妻,并将阿弟关进地牢,判了死刑。阿秀抵死不从,终日以泪洗面,哭瞎了双眼。为表达对将逝爱人的至死不渝,阿秀为阿弟一针一线地缝制绣球。针扎破了手,血流在了绣球上,却让绣球上的花儿更艳了。在见阿弟最后一面时,阿秀将缝制的绣球戴在阿弟的脖子上。他们的爱情感动了上苍,只见灵光一闪,阿秀、阿弟便来到了一处美丽富饶的山脚下,从此过上了幸福生活。这个故事一传十,十传百,绣球就慢慢变成了壮乡人民的吉祥物。

如今,“抛绣球”是广西三月三最为流行的传统体育项目之一,歌圩的绣球是姑娘们在节前赶制的工艺品,制作工艺精巧,全是丝织工艺品:十二花瓣连结成一个圆球形,其中以3瓣为一个平面。这样的三角形结构是任何多边形中最稳固的。并且每一片花瓣代表着一年中的某个月份,上面绣有当月的花卉。在壮族的文化观念中,壮族始祖母六甲为花婆,是掌管生育之神,在绣球上绣12种鲜花,便代表着对繁衍子嗣的祈求。我们再来看看绣球的造型:绣球呈球形,不仅能体现出团圆、圆满的美好含义,还包含着更深层次的物理学理论。绣球球形的外形,更便于抓握,投掷,并且在空中受阻力小,受力方向均匀,落点准确。这样,抛出的绣球才能准确无误地落到意中人手上。在民间,一直流传着一个关于绣球的美丽传说......壮乡一位勤劳而勇敢的年轻人“阿弟”与邻村美貌善良的姑娘“阿秀”深深相爱。但是一个恶少却看上了阿秀的美貌,要强娶为妻,并将阿弟关进地牢,判了死刑。阿秀抵死不从,终日以泪洗面,哭瞎了双眼。为表达对将逝爱人的至死不渝,阿秀为阿弟一针一线地缝制绣球。针扎破了手,血流在了绣球上,却让绣球上的花儿更艳了。在见阿弟最后一面时,阿秀将缝制的绣球戴在阿弟的脖子上。他们的爱情感动了上苍,只见灵光一闪,阿秀、阿弟便来到了一处美丽富饶的山脚下,从此过上了幸福生活。这个故事一传十,十传百,绣球就慢慢变成了壮乡人民的吉祥物。小编在此也借着美丽的绣球,

祝愿大家吉祥如意、心想事成,

有情人终成眷属!

如今,“抛绣球”是广西三月三最为流行的传统体育项目之一,歌圩的绣球是姑娘们在节前赶制的工艺品,制作工艺精巧,全是丝织工艺品:十二花瓣连结成一个圆球形,其中以3瓣为一个平面。这样的三角形结构是任何多边形中最稳固的。并且每一片花瓣代表着一年中的某个月份,上面绣有当月的花卉。

如今,“抛绣球”是广西三月三最为流行的传统体育项目之一,歌圩的绣球是姑娘们在节前赶制的工艺品,制作工艺精巧,全是丝织工艺品:十二花瓣连结成一个圆球形,其中以3瓣为一个平面。这样的三角形结构是任何多边形中最稳固的。并且每一片花瓣代表着一年中的某个月份,上面绣有当月的花卉。